10:04 Просыпается Водяной от зимней спячки. Славянские традиции | |

С приходом христианства древние верования исказились, продолжая существовать уже в измененном виде. Раньше хозяин водных пространств — не важно, море-океана или же самого заросшего болотца — воспринимался как тот, кто распоряжается судьбой своих владений и всего того, что в них попадает. Водяной «срастался» со своим владением, и если вдруг уходила вода, пересыхали озерца и мелели реки, то в народе считалось, что это «хозяин» ушёл. Водяной дедушка — хозяин вод. Водяные пасут на дне рек и озер стада своих коров — сомов, карпов, лещей и прочей рыбы. Командует русалками, ундинами и прочими водными жителями. Вообще он добрый, но иногда любит водяной побаловаться и затащить на дно, какого-нибудь зазевавшегося человека, чтобы он его развлекал. Утопленники кстати тоже ходят в услужении у водяного. В названии рек сохранилось почтительное наименование стихии воды: Волга-матушка, Дон-батюшка, Дунай-богатырь. Водным духам приносились жертвы, их уважали, с ними находили общий язык. Существовало разделение на водных мужских и женских духов, в поздние времена разделившихся на водяных и русалок (речных/лебединых дев).

«Православные» христиане отмечали 3 апреля Никиту Водопола. Никита Водопол — день памяти преподобного Никиты (3/16 апреля), святого исповедника, игумена Мидикийского монастыря в Вифинии в 9 в., который претерпел во времена иконоборчества за почитание икон. В этот день рыбаки приносили требу Водяному, примечали: «Если лёд в этот день не пройдёт, то рыбный лов будет худой». Ему предшествовал Тит и Поликарп Ледолом (2 апреля) – собственно начало ледолома: «Загуляла река-матушка», «Ворона каркала-каркала да Поликарпов день и накаркала», «Лёд ломается хрястно – ходить по нему опасно». На Акулину (7 апреля), по поверьям, Русалки выходят на берег, просят у людей холстины – наготу прикрыть. Потому-то в этот день, ещё на заре, приносили бабы на берега рек и озёр чистые льняные рубашки или просто куски холста, веря, что за это Русалки оберегут от глубокой воды их самих и всё их семейство… Вскоре после Никиты Водопола и Акулины отмечался Антип Половод (11 апреля): «Антип воды распустил», «Антиповы водополы – подставляй подолы, жита некуда сыпать будет».

Активность жизни водяного подчинена колесу года. Зимой он, подобно лешему, спит, просыпаясь лишь в начале апреля, с приходом весны. Однако даже зимой можно дозваться до водяного, чтобы, например, он помог в святочных гаданиях у проруби. Наибольшая же активность лешего связана с летними праздниками (Купалой, Петровым днем и т.д.). На Купалу, в дни солнцеворота наиболее мощно проявляют себя все жизненные природные силы. Вода, в т.ч. роса, обладает в этот период максимально целительными и очищающими свойствами, водяной же находится на пике своих возможностей. На Петров день водяной справляет, можно сказать, «профессиональный» праздник (апостол Петр — «Рыболов»). Также активен водяной и на Ильинской неделе. Вероятность встречи с водяным возрастает в «пиковые» моменты суточного цикла — в полдень и полночь (особенно при лунном свете). Водяному также приписывались пророческие функции. Будучи хозяином вод, которые проникают повсюду, он знал все, что происходит в мире. В зеркале воды водяной мог показывать и будущее. Водяной, а вернее, водяница, мог исцелить, наделить здоровьем и красотой. Главное — уважительно относится к владениям духов — «хозяев», не вынуждая их вступать в борьбу за выживание. День водяного считается одним из важных торжеств у славян. В народном календаре к этому моменту жизнь пробуждалась от зимнего сна. Просыпались реки, водоемы, ручьи и озера. Отметим, что во многом уровне жизни наших предков зависел от активности водных источников. По этой причине считалось важным не конфликтовать с духами воды и божеством. Следовало задобрить потусторонние силы, чтобы заслужить их расположение. Лишь такой подход позволял избавиться от проблем с водой.

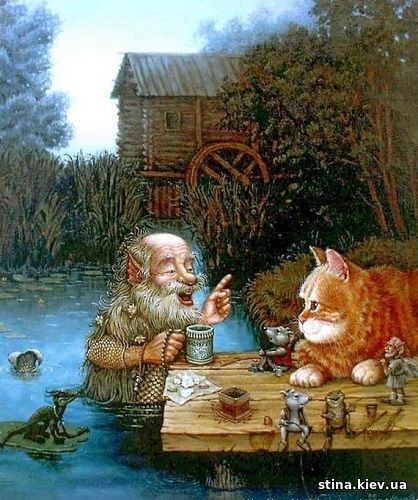

«Сообщаю Вам, под глубочайшим секретом, тему будущей моей картины: Садко — богатый гость на дне морском; водяной царь показывает ему невест. Картина самая фантастичная, от архитектуры до растений и свиты царя». Илья Репин. Из письма музыкальному и художественному критику Владимиру Стасову, 23 декабря 1873 года * Первая иллюстрация - картина Александра Васильевича Маскаева

Специально для журнала "Стена", Наталья Костылева

| |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |

16 апреля на Руси Водопол — именины Водяного. Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период до прихода монахов христианских и религиозной реформы Владимира. Иногда Водопол называют Переплутом, Днём Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность остается неизменной — в этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. Просыпается Водяной от спячки зимней, проголодавшись, поэтому в некоторых областях Руси люди приходили к реке-озеру и наделяли Водяного гостинцем, выливая в реку масло, приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью».

16 апреля на Руси Водопол — именины Водяного. Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период до прихода монахов христианских и религиозной реформы Владимира. Иногда Водопол называют Переплутом, Днём Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность остается неизменной — в этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. Просыпается Водяной от спячки зимней, проголодавшись, поэтому в некоторых областях Руси люди приходили к реке-озеру и наделяли Водяного гостинцем, выливая в реку масло, приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью».  Огонь и вода представляют собой священные стихии, не приемлющие ничего «нечистого», ими вершился божий суд, ими клялись, у них вопрошали о будущем… По поверьям вода «выталкивает» из себя все нечистое. Сам мир изначально был растворен в бескрайних водах. В более позднее время вода воспринималась как граница между мирами. Издавна у многих народов существовали обычаи проверять правдивость слов и чистоту намерений, выводить неправду наружу при испытании водой, «вывести на чистую воду» до сих пор говорят в пословицах народных.

Огонь и вода представляют собой священные стихии, не приемлющие ничего «нечистого», ими вершился божий суд, ими клялись, у них вопрошали о будущем… По поверьям вода «выталкивает» из себя все нечистое. Сам мир изначально был растворен в бескрайних водах. В более позднее время вода воспринималась как граница между мирами. Издавна у многих народов существовали обычаи проверять правдивость слов и чистоту намерений, выводить неправду наружу при испытании водой, «вывести на чистую воду» до сих пор говорят в пословицах народных. Особой силой наделялись родниковые Водяные, ведь родники, по преданиям, возникли от удара молнии Перуна — самого сильного божества. Такие ключи назывались «гремячими» и это сохранилось в названии многих источников.

Особой силой наделялись родниковые Водяные, ведь родники, по преданиям, возникли от удара молнии Перуна — самого сильного божества. Такие ключи назывались «гремячими» и это сохранилось в названии многих источников. Будучи «хозяином», водяной всегда заботился о чистоте своих владений, и его сила как существа «потустороннего» передавалась месту. Чем заботливей был «хозяин», тем больше проявлялись магические свойства воды. Люди же, если не досаждали водяному, могли рассчитывать на его помощь и покровительство. Христианство определило всех хозяев водных пространств как упавших с неба в реки и моря мятежных ангелов, и, соответственно, наделило их чертами отрицательных персонажей, тем самым противореча изначальному посылу отторжения водой «дьявольского». На земле же много озер, речек, ручьев и болот — откуда взяться такому числу грешных ангелов? Считается, что облик водяного зависит от фазы Луны. Когда Луна только начинает расти, «хозяин» кажется молодым человеком, когда же на ущербе — он седеет, превращаясь в старика. Живет водяной в омутах, водоворотах, на старых мельницах и под шлюзами, а также на дне реки. Но обязательно вода, в которой поселяется «хозяин», должна быть «живой».

Будучи «хозяином», водяной всегда заботился о чистоте своих владений, и его сила как существа «потустороннего» передавалась месту. Чем заботливей был «хозяин», тем больше проявлялись магические свойства воды. Люди же, если не досаждали водяному, могли рассчитывать на его помощь и покровительство. Христианство определило всех хозяев водных пространств как упавших с неба в реки и моря мятежных ангелов, и, соответственно, наделило их чертами отрицательных персонажей, тем самым противореча изначальному посылу отторжения водой «дьявольского». На земле же много озер, речек, ручьев и болот — откуда взяться такому числу грешных ангелов? Считается, что облик водяного зависит от фазы Луны. Когда Луна только начинает расти, «хозяин» кажется молодым человеком, когда же на ущербе — он седеет, превращаясь в старика. Живет водяной в омутах, водоворотах, на старых мельницах и под шлюзами, а также на дне реки. Но обязательно вода, в которой поселяется «хозяин», должна быть «живой».

А вот картина Садко Ильи Репина. 1876 год. Это история о том, как богатырь к владыке водного простора погостить спустился))

А вот картина Садко Ильи Репина. 1876 год. Это история о том, как богатырь к владыке водного простора погостить спустился))